序章

1963年冬のある夜更け、アメリカ中西部のこじんまりした街で、男が自社工場の稼動をジッと見守っていた。 彼の名はラルフ・スターリ、誰も皆「ラルフ」と呼び親しんでいた。この時、彼は世界を変えようとしていた。しかし、彼自身、いわんや、世界は未だそれを知る筈はなかった。そして、30年後、彼の死は”New York Times”、“U.S.A. Today”などの主要新聞で報じられた。

“Coke adds life.” “The Pepsi Generation” “The Bud’s for you.”等の誰もが知るコマーシャル標語…しかし、テレビは滅多に観ず、ラジオも聴かず、映画にも行かなかったラルフは、自分がこれらコマーシャルのスポンサーであるソーダやビール業界に一大変革をもたらすことになろうとは予想もしていなかった。今では、硬貨を入れさえすれば、自動的に機械から現れる各種缶ドリンク。

Bud Light(アメリカ「バドワイザー」ビールの人気ブランド)やCoors(アメリカの大手ビールブランド)を缶から飲み干すビール愛飲家だけでなく、世界の人々がいつも手にする缶ドリンクをすぐ開けられるプルタブ。缶へのドアノブとも言えるその部分自体を考案したのはラルフではない。その時点でアイディアとしてだけは既にあり、特許も取得されていた。しかし、ラルフは、そのプルタブ付缶の大量生産を実現化させた機械の考案に成功したのである。素晴らしい着想も、それを人々の日常生活に取り入れ活用するすべがなければ、単なるアイディアで終わってしまう。あの小さなメタル部分付缶の生産技術、それはスティーブン・ヴァンダルケン著「世界を変えた20世紀の100の発明」でも取り上げられている。

それより、遡ること40年間、ラルフはすでにアノダイズ・アルミ(陽極酸化アルミ)、発泡スチロール絶縁体を初め、彼のアイディアになる改良部品を装填した洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、自動車、住宅の樋から屋根に至るまで、その開発力で人々の日用品に人知れず貢献していた。しかし、プルタブ付ビール缶の登場が世界を驚かした時と同様、それら開発品の陰の立役者ラルフ・スターリを知る人は限られていた。彼は自身のパブリシティを好まなかった。1963年、プルタブ缶生産技術に熱中していた59歳のラルフは、生来きまじめで静かなビジネスマンであった。30歳までに、過酷な闘病生活、事業の失敗、世界大恐慌等々多くの辛酸を舐めていた彼は、事業経営はゲームではないことを熟知していた。そして、彼は常にそれらの苦難に打ち勝ち、立ち直ってきた。いかなることにも決して動じず打ちのめされない人間であった。ビジネスに於いて、「リーダーシップ」とはどのようなものかを学ぶには、彼の軌跡を知るがよい。この本は、そのラルフ・スターリの物語である。

1章「はじまり」

ラルフ・スターリは1904年1月17日、父フランク、母クニグンデを両親とした6人兄弟の長男としてケンタッキー州ニューポートで生まれた。

曽祖父の父とその妻が、1836年、現在のフランス北部のアルザスよりアメリカに移民、オハイオ州シンシナティ郊外に住み着いたのをルーツとする。

父は棒鋼メーカーのセールスマンであったが、ビジネス・センスに乏しくすこぶる消極的な性格の一方、何事にも積極的で強い個性の母親は、常に夫のあれこれを批判する当時としては例外的な恐妻であった。

食卓で父の仕事内容について詰問する母を見て育ったラルフは、彼自身の結婚生活では、その生涯において決して家に仕事の話をもちこまず、「ビジネスはビジネス、家庭は家庭、両者は決して交えてはいけない」というスタンスを崩さず、家族の前で仕事の話題をすることは滅多になかった。

上昇志向の旺盛だった母は、子供たちに小さい頃より鶏卵や家庭菜園の野菜を売るなどの役を与えて自ら収入を得ることの大切さを教え、ラルフに潜在意識として事業欲を植えつけたと考えられる。

1年飛び級をして3年で終わった高校生活(アメリカでは通常中学は2年、高校が4年)1年の頃、産業市場では後にプラスチック、繊維、医薬品などに応用されるアセトンが開発されるなど、新たな化学技術が次々開発され始めていた。

化学志向の強かった彼は、シンシナティ大学(UOC)の化学工業科に入学を予定していたが、運悪く、父親が投資の失敗から破産、彼は働かざるを得ないことになった。

そこで、早朝4時には倉庫でスチールカッターの仕事を始め、その後午前数時間だけUOCで定時学生として受講し、午後倉庫にトンボ帰りで職工を続け、夕方にはオハイオ技術大学(OMI)で訓練を受けるという実に心身の磨り減る生活をすることとなった。

大学での勉学を諦めきれなかったのである。

ラルフが若年で家族への責任をも一部引き受けることとなったこの1921年、折しも第一次世界大戦後の不況を脱し活況の20年代へと好調な歩みを進み始めたアメリカの巷で、若者たちはこぞってファッションにジャズに青春を派手に謳歌し始めていた。

この惨めな生活に終止符を打つには路はたった一つ、とラルフはあることを決意した。

「他人の下で働くことは止め、自身の会社を興すこと」であった。この時、彼は僅か17歳であった。

2章「待ち受ける不運」

1922年、18歳のラルフは、自己資金$50、仲の良かった祖母より$200を調達、タンクとバッテリーを用意し小さな電気めっき作業場を自宅の車庫で始めた。

ニッケル、亜鉛、銅、真ちゅうなどを上塗りする電気めっき加工は1850年代から着実に伸び続けていたが、それ自体は華やかさとは無縁の目立たないビジネスであった。

しかし、その技術の最終製品である街燈、笛、水道の蛇口等々は皆、人々の日常生活には不可欠のものであった。

そして以後、これが彼の事業指標となる。

すなわち、人に知られていない加工で誰もが知る最終製品を創り上げる手法の開発である。

近隣地域の企業を廻り、めっきを請け負わせてくれるよう説得を続け発注をとり、ラルフは弱冠19歳で仕事を軌道に乗せることに成功、事業に失敗して困っていた父親を雇いいれ、シンシナティの中心街に最初の工場スターリ・スチール・アンド・アイアン・カンパニー(STIC)を開設した。

仕事が増えるに伴い、毎日はひたすら時間との闘いとなり、UOCでの定時受講は断念せざるを得なかったラルフは、それでもOMI(後にシンシナティ大学と併合)での2年コースを4年かけて終了、1925年遂に卒業に漕ぎ着けた。

その後、弟や従兄弟など親族が会社に加わる一方、父親が息子を雇っているとの仮想を信じきっている母親の介入もあり事業環境は複雑化してくる。

基本的家族関係に支障をきたさず、しかもややこしくなった経営から抜け出るには、独りで始めたその会社を自分が辞めるに如かず、と去る決意をする。

以前からの、そして生涯の友人、ルーベン・アッシェンバックと共に、オハイオ州デイトンの会社ザ・デイトン・プレーティング・アンド・マニュファクチァリング・カンパニーを買収、デイトン・プレィティング・カンパニーと改名し、ラルフが社長、ルーベンはその秘書となる。

21歳で$5,000の融資を受けられるような確固たる事業家となったラルフは、地域でただ一人クロームめっきの販売許可を有していた。

事業は順調に成長を続けた。 いっぽう、ラルフが去り、経営が思わしくなくなる反面、息子の新事業での成功を観た母親は、「事業を取り仕切っていたのは実際には夫ではなくラルフだった」事実を初めて認識し、ラルフに会社に戻り再興してくれるよう懇願する。

ちょうどその頃、ラルフと新会社を始めたルーベンは、ラルフの昼夜を問わない猛烈な仕事のペースに合わせるべく会社に泊り込み家族を顧みない日も多くなった。

怒った妻は辞めるようルーベンに迫り、彼も墜に同意してオハイオ州シドニーの木工メーカーに雇われ引っ越してゆくこととなる。

妻の意見によりルーベンの職業生活が大きく影響されたことを身近に観て、ラルフは、妻は夫の仕事に関わるべきではないという従来からの信念を一層固くしたのであった。

しかし、その後もラルフとルーベンとの個人的友人関係はその家族共々生涯に亘って続いた。

この頃、彼は近隣に住む20歳の未来の妻、ドロシー・ジェーン・ジャドキンズに会う。

若く魅力的で一見世間知らずに見えるドロシーであったが、実は若年で兄弟を相次いで結核で、また父を列車事故で亡くし、洋裁師として苦しい一家を支える母親との二人暮らしであった。

たった一人の家族である娘を奪われることを快く思わなかったからか、ドロシーの母親はなぜかラルフを嫌い、ラルフの彼女に対する経済的援助などの努力にも拘わらず、二人の仲は終生しっくり行かなかった。

誰にでも好感をもたれたラルフには珍しいことであった。

1927年10月ラルフとドロシーは結婚、新婚当初よりラッキーさも重なり、フォート・トーマスに結構な一軒家を持つことができた。

1928年1月、ラルフは父のフランクと弟のハワードと共に、スターリ・コーポレーション(SC)を設立、マクミッケン通りに生産工場を移転したが、事業内容は従来とあまり変わらなかった。

1920年代としては典型的とも言える幸せな新婚生活の出だしであったが、長くは続かなかった。

ラルフが当時流行っていた結核に罹り、1928年から29年にかけて約1年間病床に臥せることになったのである。

世界中で7人に1人は結核に侵された時代であった。

フランクとハワードが会社運営に当り、ラルフはベッドより帳簿管理をする日が続いた。

しかし、ラルフより病状の進んだものは、SCであった。

当時、そこに働くスターリ家族の年俸は1人$3,600、その他の従業員に総額年$20,000の給料を支払い、工場の主要光熱費である石炭の仕入れに$2,277、アルミや他の資材購入に$14,411、会社設立費用$150、広告費$754、借入金$955で、1928年の所得控除後の純利益は僅か$199であった。

1929年には$3,723と改善したかに見えるが、実はラルフ、ハワード、フランクの3人は計$16,479の報酬を全く取らなかった結果であった。

そして、さらに悪いことには、1929年10月29日に世界大恐慌が始まったのである。

経営のさらなる悪化を止めるべく、ラルフは病身を起こして午前中は工場へ出向き顧客獲得に走り、決裁をするなど精力を使い果たし、午後は家でベッドに倒れこむという生活を送った。ストレプトマイシンや抗生物質もなかった当時、結核患者はひたすら寝ているしか療法がなかったのである。

天井を見ながらただ横たわっていたこの辛い期間、ラルフは密かに神とある約束をした。

「もし再び命を与えられ生き延びることができるたなら、病床に臥せっている人たちの助けになるようなことをします!」と神に誓ったのだ。

そして、その約束を彼は守った。

3章「世界大恐慌」

1929年10月29日の株価大暴落と共に始まった世界大恐慌は、たちまち人々を悲惨極まる生活に陥れ、シンシナティだけでも同年に3,721家族が食べる糧と住む家を失い、翌年には6,000家族に増え、さらに2年後には23,188家族が失職、橋の下で暮らすような生活を強いられた。

ラルフのめっき事業も悪化の一途を辿り、ローンが払えなくなった家を貸家とし、妻と2人叔母夫妻の家に移り住むことになった。

1930年、事業の夢を全て失くした彼は、汽車の長旅でニューヨークのニューポート・ナショナル銀行を訪れた。

そこで彼は賭けに出た。

「従業員に給料が払えない。できることは全てやった。ローンの延長をしてくれるか、あるいは、鍵を渡すので私の事業を引き継いで自分たちでやって欲しい。」と会社と工場の鍵一式を銀行家に渡した。

27歳のラルフは、従業員たちが暴動を起こす前に、銀行が怒り出すのを待たず先手を打ったのだ。

電気めっき事業の運営などわからない銀行は、ローンの延長に同意、ラルフは以前にも増して業績挽回に全精力を投入した。

その前より、軽量金属を錆付かずしなやかで壊れにくく、見た目にも美しい仕上げにするアノダイズアルミ(陽極酸化アルミ)処理法に取り組んでいたラルフは、運気が向いてきたこの後、遂にその開発に成功した。

さらに転機は1930年、会社が倒産しかけた直後に訪れた。

アルミナム・カンパニー・オブ・アメリカ (“Alcoa”「アルコア」と略称されていた)のセールスマン、ローウェル・グレイと知り合ったのだ。

当時、アルコアのような業界大手でも、アルミニウムの利用法を模索中であった。

ラルフの開発になる当初のヒット商品の一つは、フリッジデア社(大手冷蔵庫メーカー)の冷凍室庫内製氷皿を納めるドア部分であった。

当時一般的であったスズめっき処理のクローム鋼ドアに、ラルフはアノダイズアルミを用いることを考案、ドア製造費が半額で済むこの処方にフリッジデア社は飛びつき、その後冷凍庫が一般化した後も同社はこのドアを利用し、長年に亘ってラルフの顧客となった。

4章「ラルフの理想郷」

ラルフの末娘ゲイルが生まれた日、彼はオハイオ州レバノンに3,500エーカーの農場を買い、3人の娘の名の一部をとって”サン・マール・ゲイル ファーム”と名づけた。農場主になりたいという子供時代からの夢を果たしたのだ。

実際に移り住む12年後まで、週末をよく農場で家族と過ごした。

農場より牛、馬、うさぎ等を連れ帰り、家周りには常に何らかの動物が暮らしていた。

当時、一般家庭にも現れ始めたテレビに、好きなボクシング番組を除いて彼は殆ど関心を示さなかった。

映画にも行かなかった。

ジッと座って見ているだけは苦手、常に何か自身がしている、動いていることを好んだ。

農場以外で働いていない時は、スターリ社のあるシドニーから家族のいるシンシナティ、そして両親や兄弟たちの住む故郷のフォート・トーマスと常に移動のため運転、何もしていない時間は片時もなかった。

そんな彼は、「いったい、いつ寝るんですか?」と訊かれ、「信号でクルマが停まっている時」と答えたが、これは大げさでも冗談でもなかった。

後席に同乗した子供たちはよく交差点で「信号が変わったら起こしてくれ」と言われていた。

また、ある時は、半マイルに亘る後続のクルマが鳴らすクラクションの音でやっと目覚めると言うこともあった。

そんな事情もあって、彼は自家用飛行機を購入した。

父フランクが1952年に74歳で死去、母はインディアン・レイクで隠遁生活を始め、その順応を見届けると、ラルフは一家を連れて農場のあるレバノンへの移転を決めた。

この頃には、長女、次女はそれぞれの大学生活で家を出て、末娘との3人暮らしであった。

ラルフは基本的に仕事の話題を家ではせず、職業と家庭生活をはっきり分けるタイプの男であった。

農場生活には家族は訳なく順応したが、娘のメアリー・ジョーを驚かせたのは、父が飛行機で通勤し始めたことであった。

広大な農場には、小型飛行機と格納庫、そして滑走路が新たに加わっていた。

ラルフは常に身なりに気を配り、紳士らしい服装で滅多にカジュアルな格好をすることはなかった。

家族とくつろぐフロリダでの休暇中でさえ、ショートパンツなどは決してはかず、常にパリッとした実業家らしい姿勢を崩さなかった。

孫の1人、キャシーは、「彼は、父親役、祖父役、何でもすぐ状況に応じて演じることができましたが、根底は常にビジネスマンであることを忘れていませんでした。」と語っている。

飛行機通勤により機動力と時間のできたラルフは、地域の社交場にも夫婦で積極的に参加するようになり、弁護士、医者、経営者たちとも広く知り合うようになった。

ラルフは少人数の仲間内では気楽に会話ができたが、大勢の人を前にして話しをすることは大の苦手のあがり症であった。

しかし、事業が順調に成功を続けるに従い問題も出てきた。

ユニオン(労働組合)からの要求が次々とエスカレートしてきたのだ。

従業員を大切にする彼は、当時としては異例の企業健康・生命保険、企業年金、有給休暇等の福利厚生策をいち早く導入していたにも拘わらず、1950年代は、ユニオンによって彼の農場と会社生活は脅かされ続けた。

1956年、当時アメリカの政治思想を大きく支配していたマッカーシズム(反共産主義思想、所謂「赤狩り」)運動と激しく対立していた炭鉱労働組合ユニオンは、仕事上何の関係もないSCの従業員たちを煽動し、スターリ社には暴動が勃発、関連事件が相次ぐこととなった。

57年には徐々にユニオンの騒ぎは収まったが、強いストレスフルな状況が続いたこの苦い経験から、ラルフはスターリ事業に関して一大決断をした。

SCの持ち株の中49%をアルコアに売却、SCは維持する一方、ラルフJ・スターリ・カンパニー(RJSC)を創設、CEO(最高経営責任者)に就任した。

RJSCは複数の子会社を有する企業であったが、どの子会社も決して200人以上の従業員をおかなかった。

200人を上回る従業員数の会社は通常ユニオン結成になりがちなこと、また、企業は小規模のほうが効率的で官僚性が薄いと考えたからである。

彼は社員・工員の雇用の際、その実務上の経験より、過去にユニオンを持つ企業で働いていたか否かを重視し、ユニオン関連企業経験者を徹底的に排除した。

この後、ラルフの会社の社員は引退まで在籍し、また一旦辞めた者も再び戻ってくることが多かった。

従業員を家族とみなしていた彼の企業理念は、「社員との絶えざるコミュニケーションと誠実で信頼しあえる関係」に基づいていた。

いかなる職位の従業員にも「自分がここで真に必要とされている社員である」という気持ちを起こさせた。

すでに著名な実業家で富豪であったにも拘わらず、全ての社員に”Just call me Ralph.”(「ラルフと呼んでくれ」)と頼み、”Mr. Stolle”とは呼ばせなかった。

1950年代も終わりに近づき、実業家として大成功を収めていたラルフは、少年時代から大好きであった牛、中でもホルスタイン種に益々傾注していた。

大学教授のマリック・サーワー博士を酪農場へ迎え入れ、乳汁に関する研究活動を開始した。

そして、ミネソタのW. E. ピーターソン博士が、牛にヒト抗体を作らせることが可能であるとの説を打ち出すと、すぐにその研究にも着手した。

青年時代から勤勉を惜しまず尽力をつくし目標を達成したラルフは、事業家として充分報われ、後は悠々自適の高・晩年を送るであろうとこの時点では自他共に予想していた。

更なる画期的成功が1962年に彼を待ちうけていようとは誰一人想像もしていなかったのである。

5章「缶の陰の男」

1959年、妻子親族とピクニックを楽しんでいた機械工アーマル・フレーズは用意した冷たいピールを開けようとして、ハタと気が付いた。

缶切りを忘れてきたのである。

仕方なく誰もがするように、クルマの後部バンパーの尖った箇所で開けたが、泡が飛び散り厄介極まりなかった。

その夜、あんなときのために何か方法があるのではないか、と発明好きな彼は考えていた。

いっぽう、靴の製造機械メーカー、ユナイテッド・シュー・マシンネリー・コーポレーション(USMC)は、本職の履物関連製造機器だけでなく、月着陸船の駆動機構を初めさまざまの機器・装置の開発にも関わっていた。

中でも、飲食用容器のひきあげて開ける蓋のつまみ部分の開発ではパテントを獲っていた。

しかし、そのタブ(つまみ)部分を蓋に取り付ける確実な技術開発を必要とし、アルコア社に相談をもちかけた。

ビール缶の蓋の工夫を夜中に考えていたアーマル・フレーズは、デイトン・リライアブル・ツール・カンパニー(DRTC)を設立、アルコア社の技術者ジョン・フローバスより缶のプルタブの件を聞くこととなった。

そして、取り付け部分の新技術を開発、特許を取得し、そのパテントはアルコアとUSMCがコントロールすることとなる。

当時のソーダ類やビール缶はブリキ缶であったが、アルコアのマーケティング部長フリッツ・クローズは、何とかアルミに変える手立てを模索していた。

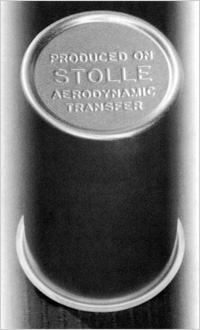

つまり、アルミ缶の蓋部分にプルタブを取り付け大量生産できる方法を懸命に探っていたのである。

DRTCでは一日に5,000缶の製造がやっとであった。

ある日、クローズはラルフに電話、「できるか?」と打診。ラルフは即座に答えた「できるとも!」。

間もなくクローズは、大手ビール企業シュリッツ社の缶メーカーコンチネンタル・キャン社よりビール缶200,000個の蓋にプルタブ装てんの注文を取り付けた。

その受注をラルフに知らせる10月12日付書状には、缶が11月1日にはスターリ社に届けられるとあった。

つまり、それまでにスターリでは完璧な生産体制を整えておかねばならない。

クローズにとっても、ラルフをキャプテンにして小さなヨットで急流を出航するようなものであった。

今日では簡単に見える技術も、当時は至難の技であった。

試行錯誤の結果、缶にプルタブを固定するリベットを適正な型に保つ特殊な潤滑剤が必要であることが判明。

そして、アルミ業界で歴史に残る瞬間が訪れた。

ある日、ラルフは市場で買い求めたパラフィン・ワックスを鍋で溶かし、滲み出たパラフィン液に缶の端をさっと浸け、急いで工場へ持ち込み機械にかけさせた。

それまでの不恰好な仕上がりと違い、そのリベットは完璧な型をなし大成功であった。

今日では潤滑剤はエナメル・コーティングと共に事前に施され、この工程は必要なくなっている。

ラルフには、3代に亘って忠実にSCに仕える発明の天才エルトン・カミンスキーがいた。

彼はラルフの信頼できる部下だけでなく、その親族の多くもSCで働く家族のような存在であった。

カミンスキーがこのプルタブつき缶大量生産の成功に寄与したのは言うまでもない。

ラルフは、その仕事にピッタリの人材を集め配置し、チームプロジェクトを組むコツをよく心得ていた。

「それぞれ適格な役を委ねられた献身的な社員から成るチームがあれば、どんなこともできるものだ」が彼の信念であった。

1963年、SCは、週7日、24時間稼動の一大企業となり、63年末には、アメリカで消費される缶ビールの40%がプルタブ方式に変わり、68年にはプルタブ付ビール缶のシェアは80%を超えた。

続々と増収する莫大な資金で、ラルフはシドニー・マシン・ ツール カンパニーの工場数箇所、ノーコルド ・リフレジレーション カンパニー等を次々買収、1970年半ばには、シドニーで9箇所の工場がフル回転となった。

一方、RJSCも拡大を続け、1970年末期には、水圧シリンダーメーカー、重金属打ち抜き加工工場、農機具メーカー等々を所有する一大企業となった。

この画期的缶の登場で、プルタブ付蓋全体を開けるのはたやすいことになった。

しかし、戸外で開けた後捨てられる蓋が見苦しく散乱、足を怪我したりするケースも続出、プルタブ蓋の新デザイン開発の必要性に迫られた。

そこで、スターリ・ マシンネリー 事業部は、遂に今日使われている(開けた後も、そのまま蓋についている)プルタブを開発するに至ったのである。

事業家として共通する飽くなき探究心を持ったアーマル・フレーズとラルフ・スターリの名は、プルタブ開発者として永遠に歴史に残るであろう。

6章 「功徳を積む」

その事業の大成功の鍵とも言えるラルフ・スターリの個人的信条、人柄、言動を物語るエピソードを数例紹介しよう。

長年に亘り、彼の右腕の1人であった人事部長、マイク・シービングを通して顕されたラルフの従業員に対する類稀な配慮についてラルフの親友、ジョージ・ヘンクルは語っている。

従業員1,700人を超える大企業となったスターリ社では、社員自身あるいはその家族の葬儀の世話は勿論のこと、支払えなくなったアパートの賃料を社員に代わって負担する、飲みすぎて警察の留置所で一晩を過ごす羽目になった社員には保釈金を払って連れ戻す、無断欠勤の社員のフォロー等々、個人的に暖かく行き届いた面倒看は他社には容易に真似のできないものであった。

どんな場合もラルフの目的はただ一つ、起こっていることの理由や背景が何であれ、その社員を職場に戻すこと、であった。

父親が家族の面倒を看るように、全ての社員に行き届いた気配りを示した。問題が例えその社員自身の過失や欠点にあっても、理由は問わなかった。

但し、同じ間違いを繰り返し行う者には、数度でヘルプは絶たれた。

ラルフがもっとも嫌った個人的悪癖は賭け事であった。

彼は、賭け事は飲酒やその他の性癖より手に負えないものと看做していた。

家族の生活費や子供の食費まで奪っても抜けられなくなるものとして許さず、ギャンブラーはヘルプしてもらえない数少ない社員であった。

賭け事以外であれば、家族の治療費、食費、交通事故処理費等々なんでも、本人たちが払えない時は、詳しい理由は聞かず、シービングを通じてすぐに問題を解決した。

社員はスターリ社に働くことを喜び、感謝し、仕事と会社に忠実なスターリメンバーとなるのは必須であった。

全社員の名は勿論、家族の名前まで全て覚えていたシービングは、ラルフが各工場を訪ねる折には必ず傍らに付き、その1人1人の名を素早くラルフに耳打ちし、ラルフはまず、自分から相手の名を呼んで会話を始めるのであった。

飢えている家族を見つけると、ラルフは直ちにシービングに最寄の食料品店に電話させ、その家へ充分な食料を届けるよう指示した。

また、あるときは、暖房費の余裕がなく冷え切っている家の前庭に石炭が山と積まれたこともあった。

「話の内容の75%はつまらないものでも、後の25%には、宝となるものもある。その宝を見つけることだよ。」とは、70歳を過ぎて自ら引退を決意したシービングの若い後継者にラルフが言った言葉である。

また、「社員がいてこその会社、この会社で働いて幸せ、と感じている社員は、とりもなおさず皆生産的な社員である。」がラルフの信条の一つであった。

ある時、ラルフと共に材木会社を始めた共同経営者が、裏で団地建設を企み密かに大量の木材を盗んだことがあった。

その事実が判明すると、ラルフは直ちにその会社を解散したが、その男を許しその後も出会った折にはいつも友好的に接した。

多くの身内が勤めていたSCでは、親族間で揉めることもあった。

ラルフの甥ロン・ペンダリー は回想する。

「一生に亘る事業経営をしていたら、必ず誰か意見や気の合わない人は出てくるものです。ある時、ラルフが辞めさせたいと思っていた身内2人がいたのですが、私と弟のケン(ラルフの甥)は、その2人の味方についたのです。でも、彼と対立している者を弁護しても、叔父は決してそのことを根にもったりしませんでした。スターリはファミリービジネスでしたから、家父長であるラルフが身内より他人を優先させる時には面白くないと感じる者もいました。でも、彼らが理解していなかったのは、ラルフにとって従業員は皆身内だということでした。」

SCの現社長、ビル・フォークナーは、回顧する。

「社員の一人、レッドには飲酒癖がありました。従業員を決して解雇しなかったラルフは、レッドの酒癖が仕事の支障をきたすようになってもまだ第6工場の護衛に置いていました。でもある日、彼は酷い泥酔状態になってしまったのです。遂に堪忍袋の緒が切れたラルフは、人事部長のシービングに『もうこれまで!辞めさせてしまえ。あんな男はSCには2度と雇わない!』と引導を渡すことを指示。シービングは「わかりました」と従った。数週間後、ラルフと共に牧場を視察にきたシービングは、わが目を疑った。辞めさせたはずのレッドが、梯子に乗り牧場の家のペンキ塗りをしていたのだ。シービングに睨み付けられたラフルは、「私が言ったのは、レッドは2度とスターリ・コーポレーションには働けないと言うことだったね。(ここはウチの牧場じゃないか)」と笑った。」

引退後の元従業員たちのラルフに対する敬愛と賞賛は尽きない。

その一人、リチャード・ボーチャーズは、ラルフが80歳の時の思い出話をする。

当時、SCではある製品サンプル部品の製造を急いでいたが、週末も働いてくれる研磨係がいなかった。

そんな土曜のある朝、何とオーバーオール作業服姿のラルフ自身が工場へやってきて、部品磨きを始めたのだ。

ところが、驚いたことに、本職のリチャードよりその作業を手早く仕上げていくラルフを見て、ボーチャーズはその間ずっとバツの悪い思いをした。

そんな彼にラルフは「気にしなくていいよ。やれることをやりなさい。」とだけ言うので恥ずかしさは極まったと話す。

それにも増して、ボーチャーズが忘れられないのは、彼らの娘ジャニスがSCからの奨学金で大学へ進学できたことだ。

その認定パーティに出席したラルフが早めに引き上げ駐車場に向かうのを見たボーチャーズと妻は、礼を言おうと急いで後を追った。

するとラルフは、彼らと共に会場の入口まで戻り、ドアを開けて彼らを中に入れると再び去っていった。

「あんな大物が、我々のためにわざわざドアを開けて押さえていてくれるなんて…こんな素晴らしいボスがいますかね!」

また、遅刻常習犯の社員たちは、ある日ピタッとその悪習が止まった。ラルフが入口ロビーに座り、入ってくる一人一人に挨拶をしたのだ。

以下は、遺族や友人たちの回想談。

すでに成功していた事業をプルタブ付アルミ缶開発により不動のものとして大富豪となったラルフであったが、自身の生活はいたって質素であった。

高級車やヨーロッパ仕立てのスーツを着るという類の贅沢趣味はなく、見かけで「金持ち」と人に思わせることを嫌った。

しかし、彼が富豪であり、地域の名士であることは疑いもなかった。

広大な農場には、バイソン、ダチョウ、バブーン(ヒヒ)等の珍しい動物たちが徘徊し、地域の学校から子供たちがツアーで訪れたり、農場で親族や親しい友人家族を招いてパーティを開き、フットボール試合観戦にはバスをチャーターして仲間たちを連れて行くなど、人が喜ぶことには出費を厭わなかった。

ラルフの人生哲学の一つ「ゴールドは一人占めにしてはいけない。人と分かち合ってこそ初めてゴールドになる。」に沿った行いであった。

休暇中に発病して入院が必要な社員には自家用飛行機を迎えに行かす。

社員の死後も、家族が困っていれば、金銭の面倒を人に隠れて看るなど、彼の謙虚さに裏づけされた善行は枚挙に暇がない。

その92年間の人生で、社員の子供たち80人の大学やメディカルスクールの学費を支払い、その返礼として求めたものは、「君たちに将来余裕ができたとき、同じように助けを必要としている若者に手をさしのべてあげなさい。」だけであった。

1930年代の初頭から1974年アルコアに売られるまで、SCの、アメリカでは珍しい一貫した終身雇用制度は社員に「ラルフのために喜んで働こう。彼は生涯面倒を看てくれる」と胸をはらせた。

7章 「ミルク&マネーランド」

1972年、オハイオ州立大学(OSU)で博士学位取得後の研究を始めていたリー・ベック博士は、OSUの産婦人科学会長ヴァーン・スティーブンス からラルフを紹介される。

27歳の若輩ベックと68歳の大富豪ラルフに共通の関心事は、免疫研究であった。

当時ベックは、ヒトの受精卵の子宮着床を一時的に阻止するようなワクチンの開発を思索中であった。

開発途上国に住む婦人たちの、望まない子供を一生のうちに15人ほども産まねばならないような悲惨な現実の改善に、そのワクチンが役立つのではないかと考えていたからである。

OSUでは多数のヒヒが研究用として飼育されていたが、実験には多量の抗体が必要であった。

一方、ラルフは最高級の乳牛種ホルスタインをオハイオ州でもっとも多く所有する農場主でもあった。

元々、牛乳には抗体が含まれ、それを人為的に操作することにより牛乳をさらに健康的な飲料にできると報じたW. E. ピーターソン博士の説を1958年に読んだラルフは、リウマチ、癌、その他の疾病に対する免疫を高めるミルクの開発を模索中であった。

年齢や社会的地位の差を感じさせず、少しも飾らない自力大成のこの富豪にすっかり魅了されたベックとラルフとの生涯に亘る親密な関係の始まりであった。

ベックは語る「ラルフのような人に会ったのは初めてでした。何というか、くつろげる気分にさせてくれると同時に、自分が彼にとってとても大切なのだ、と感じさせてくれるんですよ」。

ベックはラルフに科学的助言を与え、ラルフは牛へ免疫抗体を接種し、その乳汁をOSUで飼われているヒヒ集団のヒヒに与えて実験を続けることとなった。

一方、ベックにラルフを紹介したスティーブンスは、WHO(世界保健機構)と共同で、不妊ワクチンの開発に着手、1978年遂に目的を果たすこととなった。

その後、アラバマ大学(UOA)に研究職を得たベックは、ラルフに免疫抗体開発に関するアドバイスを続け、ラルフはUOAのヒヒ集団への出資を喜んで引き受けた。

しかし、学術的裏づけとパテントがないラルフの免疫ミルクは、それ以上進展しないことをベックはラルフに指摘、両者は協力してまず虫歯抗体をもった免疫ミルクを開発、特許も取得したが事業化には至らなかった。

ほどなく、ベックはラルフの要請でUOAよりラルフの研究農場へ移ることとなった。

一方、SCの事業は、1970年代初め、未だラルフ自身の総指揮下にあった。

しかし、70歳になった1974年、彼は遂に引退を決意、その持株を全て、1930年代より密接な提携関係になったアルコアに売却した。 SCの従業員にとっては、残念な転期となった。

ラルフの下では、定年はなく働きたいだけ働け、父親が子供を護るように終始保護されていた社員たちであったが、70歳代の経営者の引退はいたしかたないことであった。

「ラルフはどんな時も怒りやショックの表情を社員に見せることは決してなく、常に冷静なトップでした。」との、ラルフの下で18年間勤めたジョージ・ヘンクルの言葉は、ラルフが社員に敬愛されていた理由の一つを物語っている。

アノダイズアルミの誕生、自動車から冷蔵庫、フォークリフトに至るまで多くの製品の改良、そしてビール・ソーダ飲料業界に革命を起こしたラルフの次なる目的は、別の飲料、すなわちミルクに全面的に打ち込むことであった。免疫ミルクで人々が病と闘うことができる、中でも癌に対する有効性の学問的検証研究をベックと共に進めることにしたのである。

「免疫ミルクを事業化させ、私の死後も続けて欲しい。」とラルフはベックにその決意と抱負を語る。

数々の分野で成功を収めたラルフも、その広大な農場、サン・マール・ゲイル ファームからは、1941年から63年までの間、何の収益も上げていなかった。

1963年、IRS(国税庁)は、農場に対し、来る5年間のうち少なくともいずれか1年に収益が出ない場合は「この農場は事業でなく単なる趣味である。」と宣せざるを得ず、それまでの損失分を、RJSCが担う義務があると告げてきたのである。

通告された最後の年1968年、”Capsule”と名づけた見事な雄牛の飼育に成功、繁殖牛として、ミルクとベビー用品大手メーカーのカーネーション ファームズに、当時としては破格の高値$250,000で売却、窮状を辛うじて凌ぐことができた。

このような事情の下、ラルフは免疫ミルクの事業化に真剣に取り組むこととなった。

ラルフは、開発した免疫粉ミルクを、薬剤として紹介することを望んだが、FDA(食品医薬品局)関与による事業迷路を熟知していたベックは健康補助食品としての開発を推奨、ラルフは同意した。

ラルフは、免疫ミルク粉末を希望する人には全て無料で与え、その代わり、常飲した後、毎月体調の変化を報告するよう依頼した。

経済的にはすでに充分恵まれていたラルフを免疫ミルク事業にそれほどまでにうちこませたものは、金銭欲ではなかった。

兼ねてより彼は医療の世界に少なからぬ疑念を抱いていたのである。

「彼は医者を高く評価していませんでした。医者が施すものより優れた何かを考え出すことをしたかったのです」とベックは言う。

若い頃患った結核が重症化するのを防げなかった医療、妻ドロシーの2人の兄弟を奪った病に何のヘルプにもならなかった医者たちに失望したラルフの苦い経験に起因するところであろう。

ラルフは医療に対しても、彼の事業に対する基本姿勢と同じ方針を求めた。すなわち、「問題があるならそれをすぐ正す」ということである。

当時、免疫ミルクの他にラフルが深く関わったプロジェクトは、地域社会に大きく貢献する新たなYMCA施設の建設であった。

放課後家へ帰らず、巷をうろつき犯罪などに引き込まれ易い思春期の少年が仲間や家族と過ごせる健全な場所を提供しようという福祉の精神から発した構想であったが、ラルフの年齢と資産に見合う一大プロジェクトとなった。

月面着陸で一躍有名になったオハイオ在住の宇宙飛行士、ニール・アームストロングを初め州知事や名士、地域リーダーズと共に構築の年月を重ねた。

オハイオ州に所有していた土地は日本のホンダに売却、現在も同社の工場地となっている。

そして8年後の1978年9月、126エーカー(1200坪x 126)の敷地に82,000平方フィートのビル、オリンピックサイズのプール、ヨットやカヌーを楽しめる池等を備え、一時に3,000人が入場できる世界最大級の”カントリーサイド YMCA”のオープンが実現した。

799回の失敗後、遂に電球の発明に成功したエディソンと同様、ラルフの哲学の一つ「決して何事も途中で諦めない」結果であった。

この年74歳になっていたラルフは、新会社ハイドロエレクトリック・リフト・トラックス 社を設立、地元のウィルミントン 大学の理事に就任、ベックの研究施設をスターリ・リサーチ・アンド・ディベロップメントとして法人化するなど、その後も旺盛な事業活動は止まることを知らなかった。

「あれでは働きすぎで死んでしまう」と心配していた弟のハワードであったが、そんな彼の方が先に逝くこととなった。

8章 「さらなる始まり」

1983年7月、長年苦楽を共にした愛妻ドロシーの死は、ラルフに大きな打撃を与えた。

ラルフはどこへ行くにも彼女を伴い、二人は常に一緒であった。

肺がんで療養を続けていた彼女の死は突然ではなかったものの、ラルフの悲嘆と落胆は深く、暫らくは孫たちが交代で泊まりに行き、ベックも度々食事を共にして慰め彼の気を紛らわすよう努めた。

妻・家族だけでなく、ラルフはこの後も多くの友人たちに先立たれることとなった。

アルコアのフリッツ・クローズを1986年に、プルタブ開発者アーマル・フレーズを1989年に、生涯の友ルーベンを1993年に亡くし、共に何かを始めた人々が、彼より先に逝ってしまうことは通例のようであった。

家族、友人たちに支えられ本来の元気を徐々に取り戻したラルフは、ほどなく年配のポーリーンと再婚した。

しかし、1990年、彼女もまた病で失うこととなった。

80歳代になっていたラルフであったが、社交生活を含むその事業家としての活動は留まることを知らなかった。

ベックと共に軌道に乗せたスターリ・ミルク・ バイオロジックス・インスティチュート(SMBI)の免疫ミルク生産拠点ニュージーランドやその消費国アジアへの頻繁な旅、自宅でのパーティや来客が絶えない生活は、高齢のポーリーンには心身共に大きな負担であったろうとルイス・ヘンクルは振り返る。

そんな事情からも、86歳になっていたラルフが1991年3度目の結婚に選んだ妻キャサリーンは47歳、エネルギッシュな彼と歩調を合わせるには充分若く魅力的な郡裁判官であった。

元来、保守的だったラルフは、高齢の男と年齢差の大きい女性との結婚には常に眉をひそめていたが、この時ばかりは例外となった。

SMBI は勿論のこと、現在も1501 Michigan Avenueに本社を置くSC、彼の死後名称を”ラルフ J. スターリ カントリーサイド YMCA”と改名された世界最大級のYMCA等々、ラルフ・スターリの数々の偉業と功績を語り偲ばせるものは多い。

しかし基本的には、彼は”キャデラック”などの高級車には乗らず、所謂「ステイタス・シンボル」を嫌う地味好みの人柄であった。

自らに関して多くを語らず、常に沈着冷静、クールな物腰は晩年も人を魅了した。

奇しくも誕生日が同じ、ベンジャミン・フランクリンに似て、発明家・企業家であり、見事な説得力を備えるセールスマンであり、その旺盛な好奇心は終世衰えることはなかった。

成功後の生涯を通して、教育機関、教会、小児病院、地域社会、そして必要とする個人にも多額の寄付を進んで行い、その莫大な資産を人々のために非常に有効に賢明に使った。

あるインタビュー時に、成功の鍵を訊かれた彼は「イノベーション(革新)を常に考えています。私一人で始めた会社は売った時点では3-4,000人の大企業となりましたが、その基となったのは、イノベーションの発想です。発想を実行に移したことから築いたものです。」と語っている。

90歳になってもラルフは、キャサリーンを伴いSMBI事業の更なる発展のため、台湾、香港、北京等への出張を続けた。

キャサリーンは、当時の旅について、「あの地域では変わったものを出されるので、一体何を食べているのかわからない時があるのですが、ラルフは気にせず何でもいただいていました。」と笑う。

一方、家族、親族への気遣いも決して忘れず、月に1回1週間ほどはキャサリーンとフロリダでの休暇を楽しみ、独立記念日の7月4日には必ず親族一同だけのパーティを開き、機会ある毎に、孫やひ孫たちと遊ぶ時間を捻出した。

終章 「おわり」

ラルフの生誕100年が近づいた今(2004年)、SMBIは発展を続けている。

ラルフの死後ほどなくして、会社は彼の家族の手から離れることとなった。

ラルフ亡き後、どのように運営してゆくべきか判断が付きかねたからである。

この決断は、単に経営上の財政的背景だけでなく、結果として人道上の見地からも最良の選択となった。

今や、スターリミルク粉末は、世界各国で売られている。

台湾、マレーシア、韓国、日本では、スターリの粉ミルクに加え、「スターリWPI」と呼ばれる新製品も広く愛用されている。

アメリカで販売されている「スターリMPC」も、これらアジア圏でも売られ、最近ではこの濃縮タンパクのヨーグルト、豆乳、アップルソースなどへの応用も検討されている。

SMBIを引き継いだスペンサー・トラスク・スペシャルティ・グループ(STSG)の理念は、20世紀に生きたラルフのそれと基本的に同じものである。

すなわち、「21世紀を形作る目新しい発想を見つけだし、投資すること」にある。ラルフが存命であったなら、STSGが彼の仕事を引き継いだことをよしとするに違いない。STSGは、1879年トーマス・エディソンの電球発明に出資した歴史があり、ほかならぬエディソンをラルフは非常に尊敬していた。

こうして今は新たなオーナーに委ねられたSMBIではあるが、ラルフのことは、決して忘れられていない。SMBI本社ビルを入る訪問者を迎えるのは今も彼の肖像画である。

現在もSMBIの経営に携わっているリー・ベック博士は、ラルフのことを懐かしく思い出さない日はない。

「ラルフは数々の素晴らしい偉業を成し遂げましたが、人々が彼をもっとも思い出すのはスターリミルクを通してであろうかと思います。アジアではどこでも売られていますし、彼もそれを喜んでいると思います」と語っている。

-完-